|

TDM(薬物血中濃度モニタリング) |

調剤 l 注射薬の無菌調製 l 製剤 l TDM l 薬剤管理指導業務 l DI l 注射薬 l 薬品管理

|

|

こんな経験ありませんか?

お酒を飲んだ場合、お銚子1本飲んだぐらいではケロッとしている人もいれば、

真っ赤な顔になって性格までも変わってしまうほど酔っぱらってしまう人もいます。

なぜ同じ量を飲んだのに、その効果は人によって違うのでしょうか。

実は飲んだ量は同じでも一人一人血液中のアルコール濃度に差があるのです。

すなわち、お酒に強い人は一般的には血液中のアルコール濃度は低く、お酒に弱い人は高いということなのです。

TDMとは? お酒に個人差があるように薬にも個人差があります。同じ量の薬を服用しても同じ血中濃度は得られないのです。

つまり、薬の効果(薬効)は、飲んだ薬の量(服用量)ではなく、血液中の薬物の量(血中濃度)で決まります。

血中濃度が治療域の中にはいっていれば有効ですが、それ以上であれば中毒域(副作用が出やすい)、

また、それ以下であれば非有効域(薬の効果が不十分)ということになります。

このように、血中濃度を測定し、投与中の血中濃度が有効域に維持されるよう、患者さん個々の投与量の確認・投与設計を行うことがTDMです。

どんな薬のTDMを行っているの?

すべての薬に対してTDMが行われているわけではなく、次の3つの条件が満たされている薬物だけで行われています。

1)薬の有効域が狭く、中毒域がそばにあること。

2)薬の効きめの強さや副作用の発現が血中濃度と関連性があること。

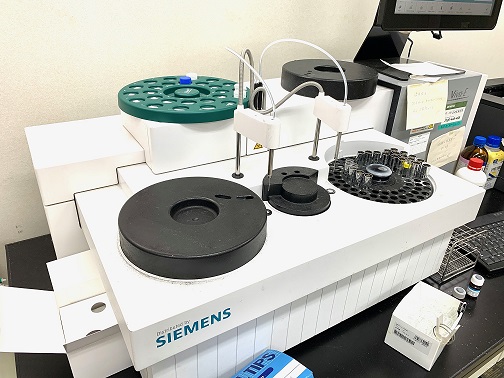

3)測定できる分析機器があること。

当院でのTDMは?

抗てんかん剤(フェニトイン・フェノバルビタール・カルバマゼピン・バルプロ酸・プリミドン・ゾニサミド)、

気管支拡張剤(テオフィリン)、強心配糖体(ジゴキシン)、抗生物質(バンコマイシン、アルペカシン)、抗腫瘍剤(メトトレキサート)の

11種の薬剤でTDMを実施しております。

|