血管撮影室

当院には心血管撮影用装置と頭腹部血管撮影用装置の2台が稼動しています。 どちらの検査も動脈あるいは静脈から細いチューブをいれ造影剤を注入し、直接血管を撮影する検査法です。

《装置の特長》

●高画質のX線検出器FPD(フラットパネルディテクタ)を搭載

今までの装置に比べ、低線量のX線で、これまで以上の高画質が可能。

●これまで心カテ室で不可能だった四肢への検査、治療が可能

特別な理由が無いかぎり、いちいち検査室を変える必要が無くなりました。

●今まで当院に保管されている他検査の画像や電子カルテを、

心カテ室内のモニタに映し出すことが可能

患者さんのそばから離れることなく、検査室内のモニタ上で情報の収集ができます。

以上、全てが患者さんの安全につながります。

頭腹部血管撮影装置はDSAとも呼ばれ、診断の際邪魔になる骨陰影やお腹のガス像をコンピュータ処理で消し去って

目的の血管だけを写し出すことが出来る装置です。

撮影装置は頭腹部だけの検査のみならず、頚や手足の血管等ほぼ全身に適用されます。

最近は診断目的だけでなく目的部位の血管まで直接到達できる利点を生かし、細くなっている血管を拡げたり(血管形成術)、

腫瘍を栄養している血管や破れて出血している血管を人為的に詰めたり(血管塞栓術)と治療法に応用されてます。

直径2ミリ程度の細い管(カテーテル)を腕や足の付け根の抹消血管から心臓や肺動脈に挿入して、心臓の内圧測定、血流量の測定、

血液ガスの分析、心臓の電気の流れを検査する操作が「心臓カテーテル検査(心カテ)」です。

また、造影剤を用いて選択的に冠状動脈や心室、心房の造影して心臓の中での異常な交通の場所や、血管の狭くなっている部分や、

血液の逆流などを見ることができます。

心カテは心臓や血管系疾患において身体への損傷や負担を最小限に抑えられる信頼性の高い医療手技です。

開胸手術をすることなく検査や治療が可能になったので、術後の回復も早く身体や精神面にも優しい検査(治療)法です。

●心筋梗塞

心臓を養っている冠状動脈の一部が狭くなったり、血栓ができることによって血流が途絶え、心筋が酸素欠乏を起こし、

遂には死滅してしまった病気である。

死亡率も高く、中年以降の男性は特に要注意。発作時の痛みの程度も激しく、死の恐怖感を覚えるほどの激痛が、

数十分から数時間も続くことがある。いち早い治療が必要です。

●狭心症

発作的に左前胸部に痛みや圧迫感が起こったり、時としてしめつけられるような症状が襲う心臓病のことである。

原因として、心臓への酸素供給不足によって引き起こされるが、この酸素不足の状態は、冠動脈硬化によるものが大半である。

冠動脈硬化が起こると、血管の内腔が狭くなったり、時には閉塞し、必要に応じて心筋への血液を増やすことができなくなる。

その結果心筋に血液が十分に行きわたらなくなり、心筋が虚血状態を起こして起こるのが狭心症発作です。

●心臓弁膜症

心臓には大動脈弁、僧帽弁、肺動脈弁、三尖弁の四つの弁膜が有り、その弁膜の障害によって起こる病気の総称である。

弁膜症の中でも一番多い僧帽弁膜症は、リウマチ熱によるものが多く、思春期に起こりやすい。

大動脈弁膜症は、リウマチ熱の他に梅毒、先天性弁膜障害、動脈硬化などによって起こる。

その症状は弁膜症の種類によって様々だが、動悸、息切れ、むくみ、胸痛・呼吸困難などが起きます。

●不整脈

心臓の鼓動が規則正しく打たないため脈の打ち方が乱れた状態を言う。

不整脈には多くの種類があり、期外収縮、発作性頻拍症、心房細動、房室ブロックなどがその代表的なものといえる。

不整脈は心電図検査でその症状診断はつくが、健康な人でも起こることがある。主に薬による治療が採られますが、

薬が効かない症例も多くペースメーカーの植え込み等が必要な場合あります。

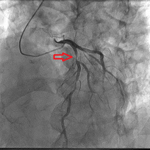

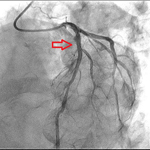

心筋梗塞の治療に

心筋梗塞とは、心筋を栄養する冠状動脈が血栓等により閉塞し、心筋が壊死する病気で、強い胸痛、吐き気、冷汗等の症状を伴います。

放置すれば生命に関るため、一刻も早い治療が必要です。

治療は動脈硬化を起こして内腔が狭くなった冠動脈を、バルーンカテーテルという小さな風船を用いた方法(PCI:経皮的冠動脈形成術)がとられ、

冠動脈狭窄部位まで、カテーテルを送り込み、バルーンを膨らませて狭窄を改善します。

治療前

治療中

治療後